Выставка в архиве

Андрей Полушкин

Вирус декоративности

Мы проспали беду, промотали чужое наследство,

жизнь подходит к концу, и опять начинается детство.

Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья.

Продолжается детство без нас, продолжается детство,

возвращается боль, потому что ей некуда деться,

возвращается вечером ветер на круги своя.

Александр Галич

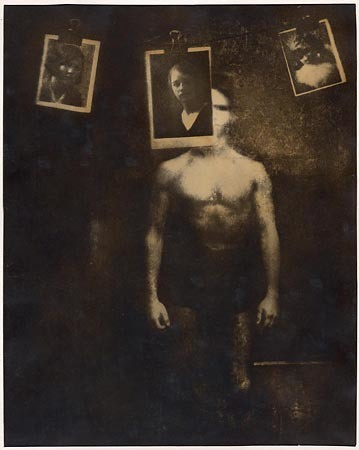

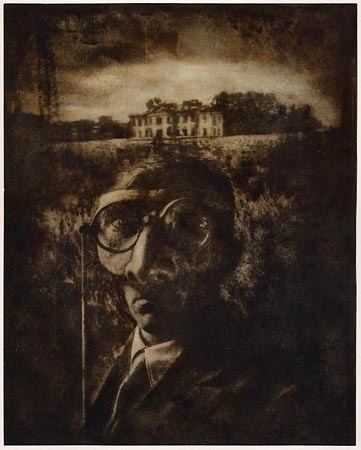

Перешедшие Лету утрачивают память. Переживания, чувства, идеи, мечты — всё растворяется, словно дым. Остаются лишь пустые оболочки личностей на старых пожелтевших фотографиях. Сухая змеиная кожа на берегу.

Я рассматриваю снимки из коллекции Музея истории фотографии. Обычные портреты из семейных альбомов, снятые на память, для себя или в подарок близким. Незнакомые лица, незнакомые люди, напряжённые позы — ничего, что могло бы затронуть лично, заинтересовать человека, не связанного с персонажами родственным узами…

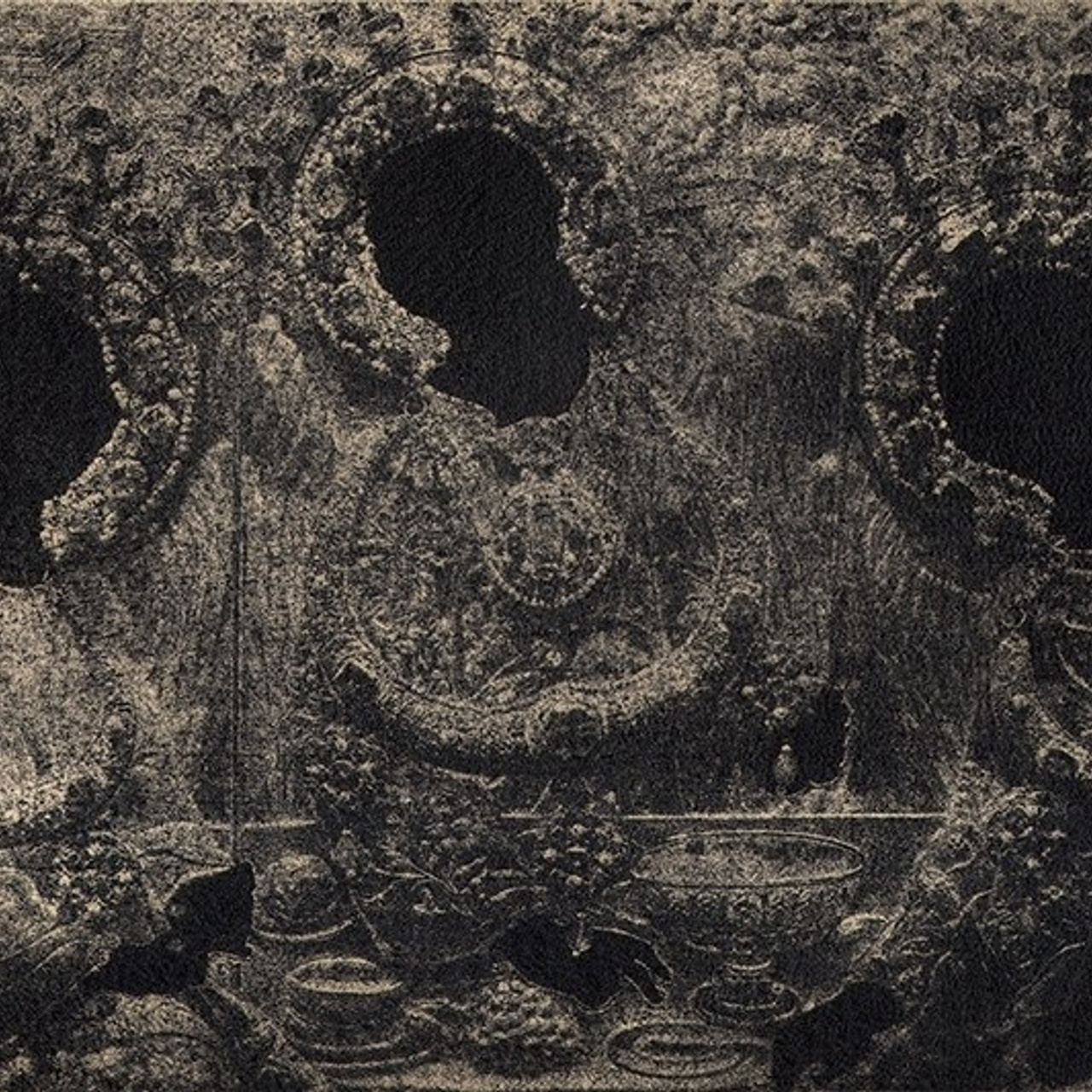

Но что-то продолжает жить и пульсировать, законсервированное в них. Стоит лишь сделать шаг в сторону, изменить угол зрения, повернуть свой хрусталик внимания другой гранью и оно станет доступно. Сначала робко, крадучись, словно росток вьюнка, нащупывая в тебе точки-зацепки… «Валентине Петровне от Анастасии с супругом на добрую память о совместно прожитых днях». Потом всё уверенней и напористей… «Дорогой доченьке, с надеждой на скорую встречу». И вот уже спадает пелена, сквозь трещины заасфальтированного фотографического кладбища пробивается весенняя трава. Личностный панцирь становится иллюзорным, а иллюзорное обрастает плотью. И сквозь твое сердце и мозг тянет свою тонкую сеть мицелий чужих историй.

Лотман утверждает, что «с точки зрения семиотики, культура представляет собой коллективный интеллект и коллективную память, т. е. надындивидуальный механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых. В этом смысле пространство культуры может быть определено, как пространство некоторой общей памяти, т. е. пространство, в пределах которого некоторые общие тексты могут сохраняться и быть актуализированы. При этом актуализация их совершается в пределах некоторого смыслового инварианта, позволяющего говорить, что текст в контексте новой эпохи сохраняет, при всей вариантности истолкований, идентичность самому себе.»

Два года назад, когда я впервые почувствовал определенные пульсации этой темы, которые уже не могли быть проигнорированы, передо мной встал вопрос выбора акцента и адекватного ему языка. Возможный диапазон простирался от создания неких плакатных слепков, в которых была бы сконцентрирована и обобщена историческая суть определённого десятилетия, до попыток создать в каждой картинке альтернативное время личных переживаний, образующее аномальные завитки в равномерной хронологии времени общественного. Воспринятый материал, требующий ретрансляции, транслируется соответственно техническим характеристикам транслятора. Поэтому я просто не мог говорить с позиций исторический и социальных. Меня это не трогало, не задействовало, не находило отклика. Лишь в разговоре о тех периодах истории, когда время чрезмерно социализировалось, и диктат общественных эманаций настолько глубоко пронизывал ткань времени, что откладывал неминуемый отпечаток на область личных переживаний, я позволял себе вплетать символы этого диктата во внутренний строй изображения. В работе над этой серией меня в первую очередь интересовали человеческие межличностные отношения, эмоции, переживания, и именно их я старался выразить в визуальной форме. Грубо говоря, важность черного отверстия барсучьей норы, найденной маленьким мальчиком Сашей Матросовым рядом с детским домом, и сопутствующие этому шелест осенней листвы и запах близлежащего болотца, для моего мироощущения намного значительней его героического спонтанного броска на чёрную дыру пулемётного гнезда.

Андрей Полушкин